Current JIPS REGISTRY Status

Current Number of Cases

867cases

Case registration ended on February 26, 2018

The Number of Facilities

85facilities

Update date: 4/16/2019

Reports in Japanese

We have been reporting on conference presentations and meetings in Japanese.

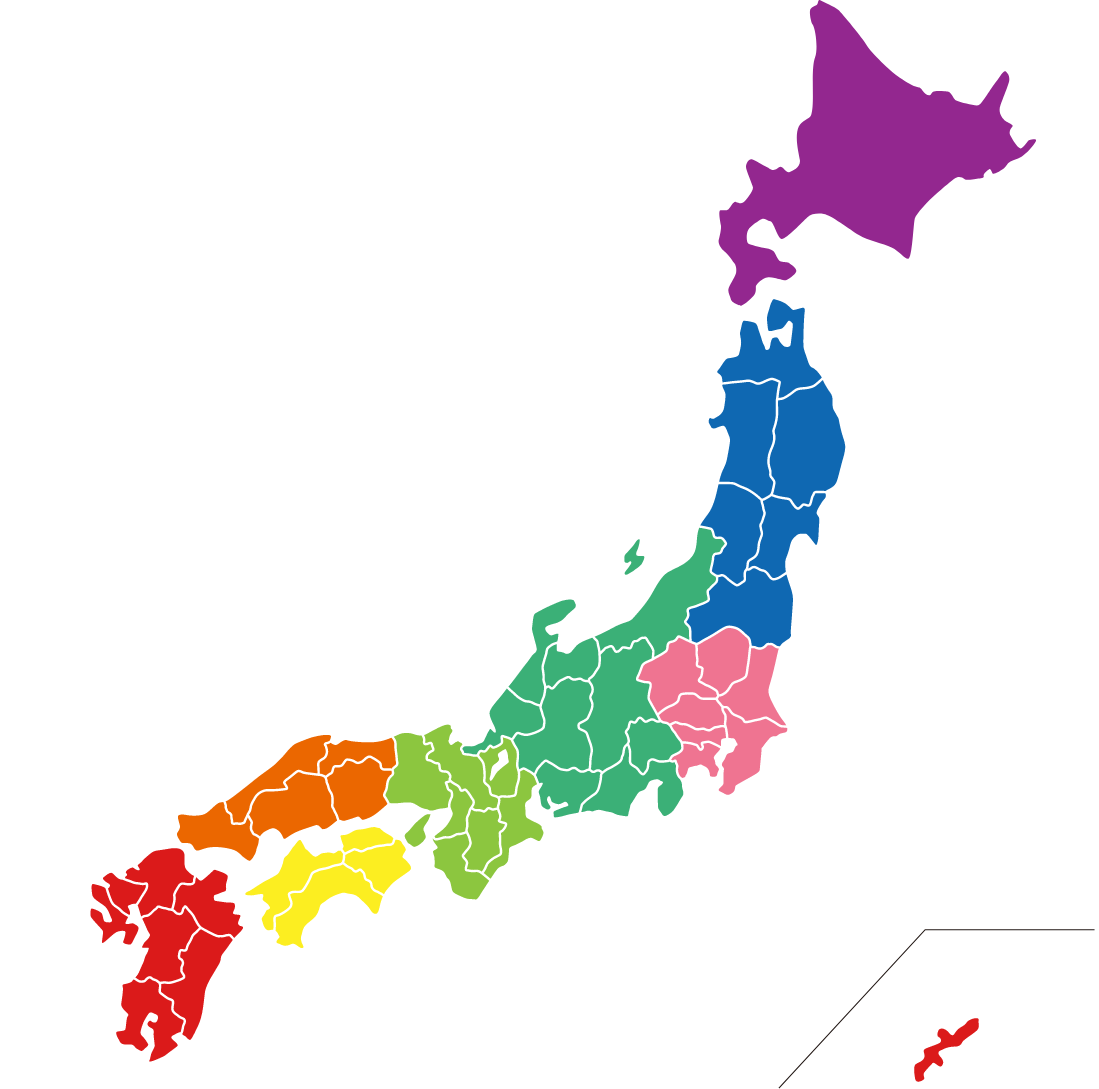

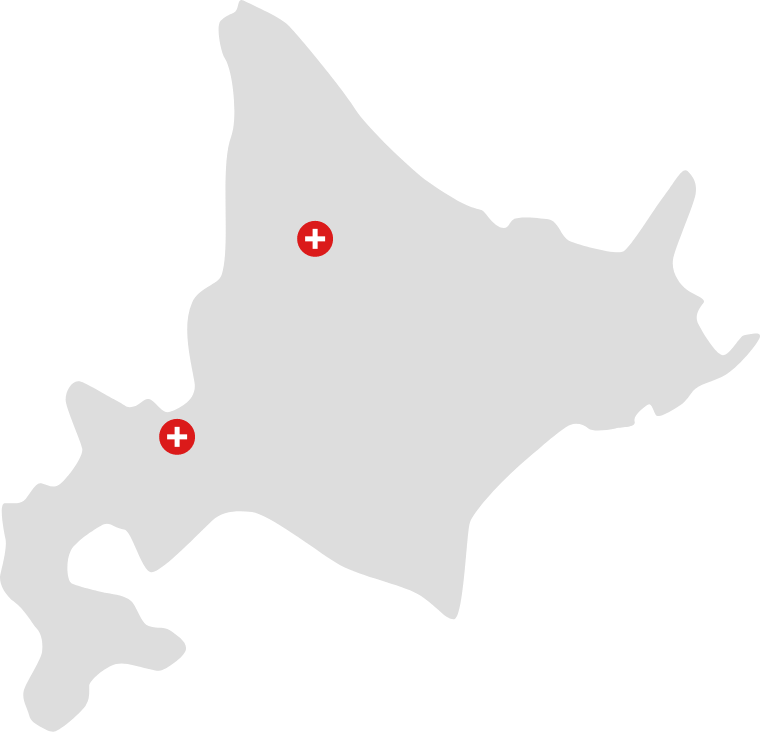

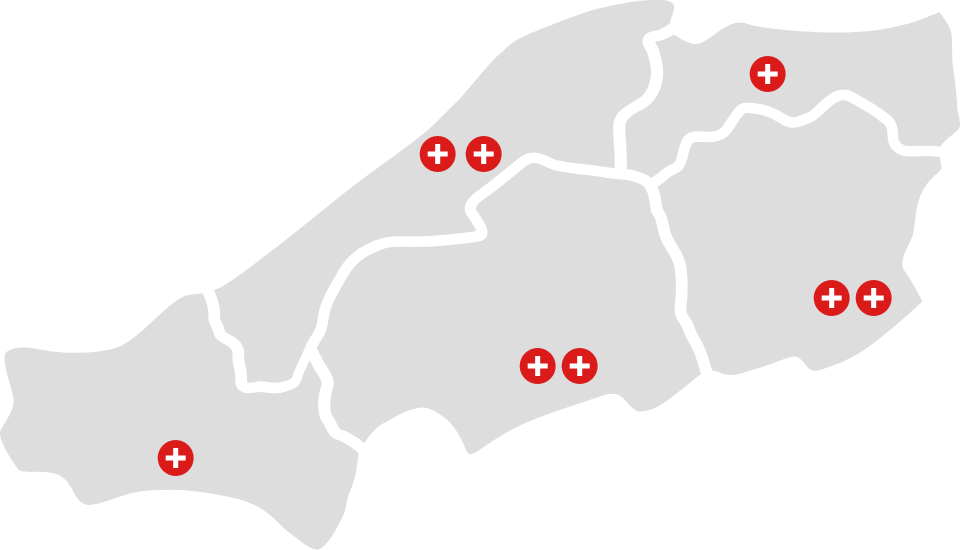

Hokkaido

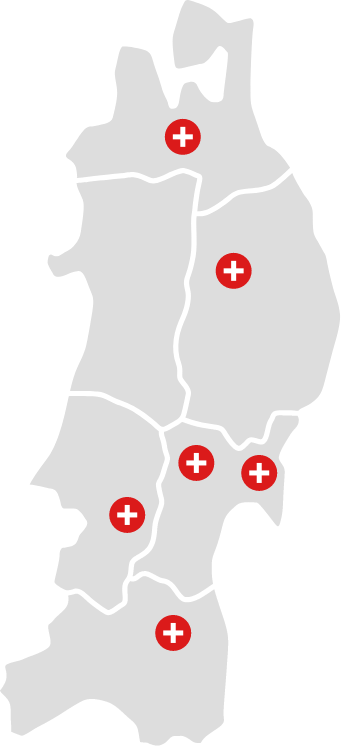

Tohoku

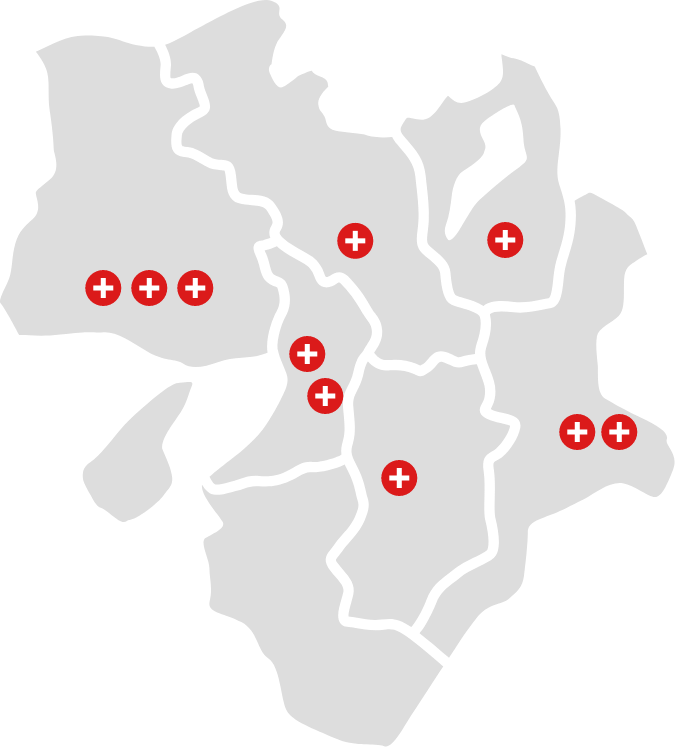

Chubu

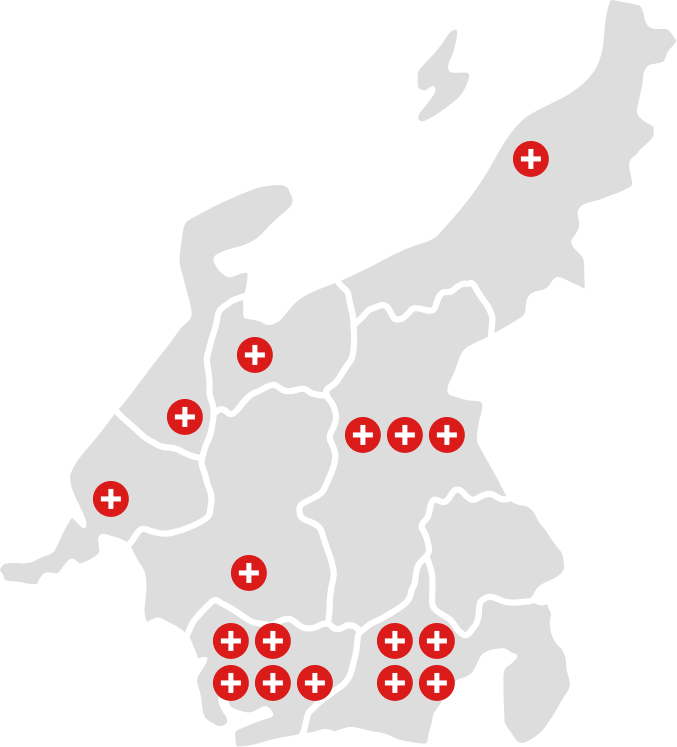

Kanto

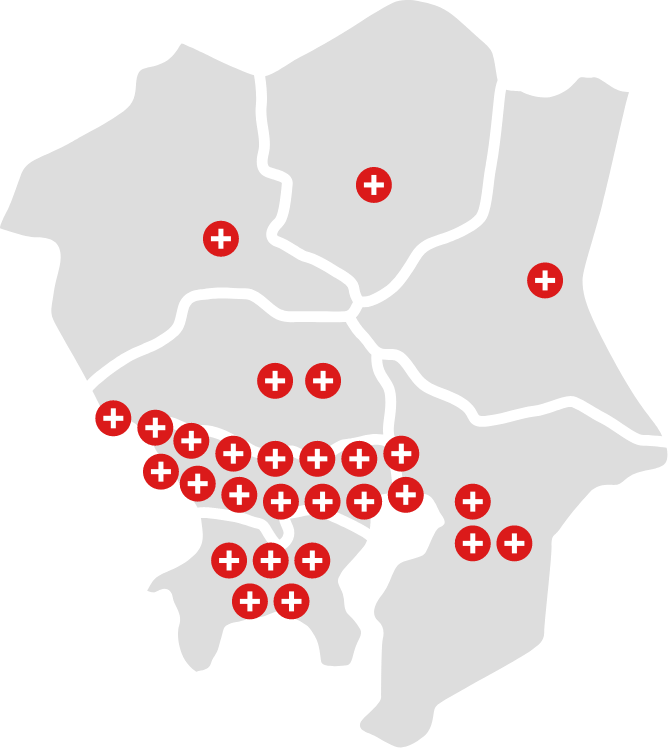

Kinki

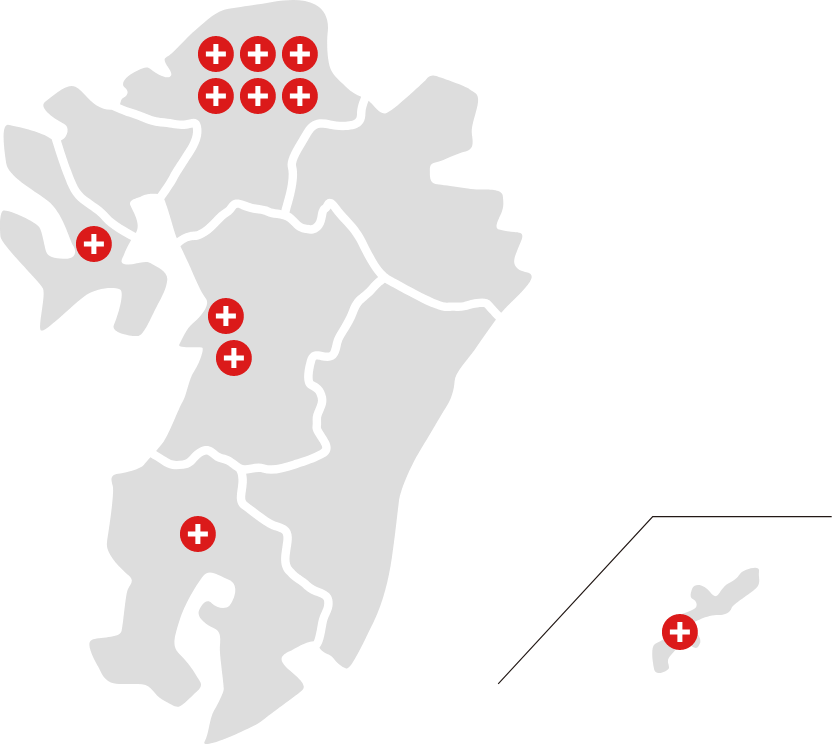

Chugoku

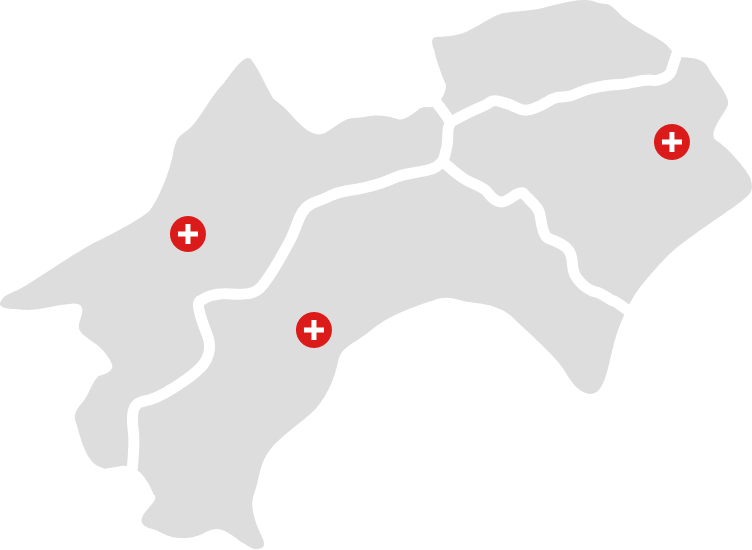

Shikoku

Kyushu