気管支喘息

気管支喘息とは?

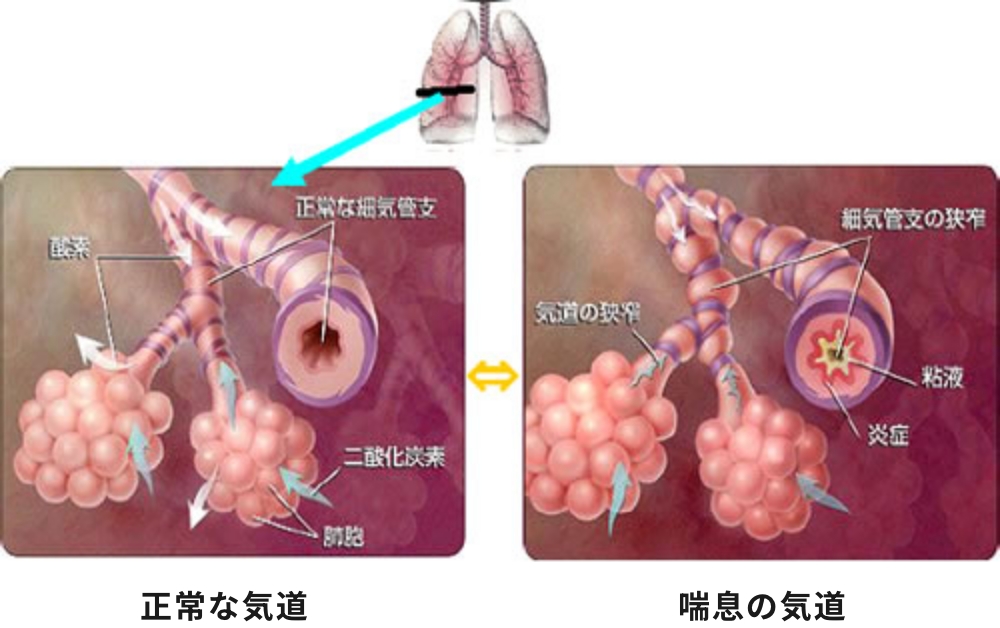

気管支喘息とは、気管支が狭くなって、発作性に呼吸が苦しくなったり咳がでたりする病気です。それに伴い、ヒューヒューとかゼーゼーといった音(喘鳴)が聞える場合もあります。

他の症状としては、痰、呼吸困難、チアノーゼ(血液中の酸素が少なくなり、顔色が青黒く見える状態)、ひどくなると増悪時に意識障害がみられ、最悪の場合、死亡することもあります。

気管支喘息はアレルギー疾患のひとつ

気管支端息の患者さんのうち、小児では約90%、成人では約70%の人にアレルギー反応がみられます。気管支端息はアレルギー疾患の代表のひとつです。

喘息増悪の引き金になるのは花粉、ダニ、ほこり等のアレルゲン(アレルギーの元となる物質)の特異的な刺激や、ウイルス、寒冷、運動、大気汚染などの非特異的な刺激があげられます。こうした刺激が喘息患者さんの気道に加わると、アレルギー反応や炎症、自律神経のバランスの崩れなどを起こし気道が狭くなります。

治療

- 増悪を起こさないための治療(予防)

アレルゲン除去など日常生活の改善を行います。また、長期管理薬とよばれる吸入薬等で日頃より増悪を起こさないようにします。重症喘息には生物学的製剤の投与も行ってます。 - 増悪を起こしたときの治療(発作治療)

即効性のある気管支拡張薬などを一時的に使用します。症状が持続する場合は長期管理薬の追加や増量を行います。